Художники: Анна Давыдова, Елизавета Сазонова

От окостеневших трилобитов и наскальных рисунков доисторического небытия, бурением которого мы занимались в предыдущей серии, мы немедленно переносимся к несуществующим объектам самого, можно сказать, недавнего времени. Мы позволим себе перейти сразу к анализу референции небытия в аналитической философии, минуя целую эпоху новоевропейской мысли, по нескольким причинам. Во-первых, полноценные рассуждения о референции вообще и референции к несуществующим объектам в частности возможно производить только в рамках логики — а логикой вплоть до конца XIX века философская Европа, за редкими исключениями, интересовалась неглубоко. Во-вторых, практически во всех известных мне случаях проблема несуществующих объектов решалась новоевпроейскими философами, пусть и с вариациями, но все же однотипно и достаточно наивно: предмет несуществующей референции объявлялся существующим в виде «идеи» (т.е. представления) в душе, но не существующим в виде протяженной вещи чувственного мира — если будет позволена такая острота (а кто же запретит), то можно сказать, что философы картезианской традиции склонялись к тождеству небытия и мышления. Легко заметить, что такое решение едва ли снимало проблему референции, но референция, как уже было сказано, едва ли будоражила в это время чьи-то шишковидные железы.

Все это, надеюсь, извиняет нас, когда мы, минуя полтысячелетия, сразу врываемся в то время и интеллектуальное пространство, в котором проблема именования небытия снова получила тщательную разработку. Сегодня мы рассмотрим главные теории несуществующих объектов рубежа XIX–XX веков — эпохи рождения аналитической философской традиции.

Черта оседлости аргивян

Разговор о преодолении небытия логическим анализом языка мы начнем с фигуры, которая в равной степени ответственна как за возрождение предметного интереса к проблеме референции пустых имен в конце XIX века, так и за возникновение аналитической традиции вообще, — с Готлоба Фреге. Его программу реформ понимания референции в том, что касается ее отношения к несуществующим предметам, мне хотелось бы обозначить как «Депортация «Одиссеи»». Основополагающий жизненный проект Фреге — это царство чистой, мускулисто-румяной научности, в пределах которого любой основательный вопрос человеческого познания сможет получить свое окончательное решение. Колыбелью этого царства должна стать математика, затем оно должно расширить свой Lebensraum на базовые естественные науки; далее — везде. Волшебные земли этой империи истины не могут носить на себе ничего расплывчатого и недоопределенного; все обитатели ее идиллических пейзажей должны быть ясны и однозначны. А потому в ней нет места причудливым предметам вненаучной вселенной, и прежде всего — обитателям литературных вымыслов. Если от этих живописных размышлений обратиться непосредственно к текстам Фреге, то можно увидеть: за границы его логического тридесятого государства оказываются высланы такие подозрительные субъекты как Одиссей, Навсикая, Сцилла, а с ними (надо думать) и весь прочий актерский состав гомеровских поэм. В силу нашего вкуса к драме, мы пока назначим главным соперником Фреге Сциллу, хотя на самом деле у его злейшего врага совсем другое лицо.

Итак, чего хочет Фреге — ясно: вышек с автоматчиками и противотанковых ежей на границе научного Бытия и вымышленного Ничто. Но для этого надо для начала провести эту границу, а также отловить и экспатриировать все второсортные сущности с просторов наших научных рассуждений. Но как нам отличить лазутчиков небытия от добропорядочных обитателей реальности?

Для этого у Фреге есть целая программа реформ в области понимания референции. Эта программа предписывает, первым делом ясно осознать, с чем мы вообще имеем дело, когда собираемся отделить агнцев от козлооленей. Дело мы имеем с языком, а еще точнее — со словами, которые нам тем или иным образом на что-то указывают, и именно слова мы будем проверять на виновность в чем бы то ни было. Слова же можно, прежде всего, поделить на собственные имена и понятийные выражения. Понятийные выражения мы можем пока отложить в сторону (все они без исключения для Фреге благонадежны); сконцентрируем лучше свой строгий взгляд на именах — именно среди них скрываются ничтожествующие супостаты.

Для их выявления в рядах имен Фреге вводит еще одно базовое различение — значения и смысла слова. В случае имени значением слова является конкретный предмет, к которому оно отсылает, тогда как смыслом — та мысль, которую оно в себе несет, или, иначе говоря, выражает. Поупражняем наше понимание на таком имени как «роскошные усы Ницше»: его значением должны служить реальные, конкретные усы Ницше (роскошные), расположенные во времени и пространстве, тогда как смыслом — та информация об искомом объекте, которая заключена в этом словосочетании и позволяет нам указать на этот объект среди всех прочих; грубо говоря, можно сказать, что смысл «роскошных усов Ницше» представляет собой функцию, сопоставляющую этому словосочетанию соответствующий ему предмет универсума [1.]. Впрочем, усы Ницше теперь доступны нам разве что в фотохронике. Смысл данного имени от этого факта ничуть не пострадал (мы все так же понимаем, что это такое — роскошные усы Ницше), а вот свое значение усы утратили (предмет, к которому отсылает смысл, более не существует). В случае непреодолимой любви к упомянутым усам мы можем попытаться зафиксировать значение этого имени за усами Ницше в прошлом и обрести таким образом право осмысленно говорить о них хотя бы в прошедшем времени; сам Фреге такое едва ли одобрил бы, но явного семантического греха в этом, пожалуй, нет. Однако, вне всякого сомнения, есть такие имена (и такие контексты употребления этих имен), у которых принципиально нет никакого значения и для которых его в принципе невозможно установить. Эти-то имена Фреге и изгоняет из своего царства совершенного языка: отсутствие значения, то есть денотата, делает эти имена совершенно неопределенными, а пропозиции, в которых они встречаются, бессмысленными с точки зрения точного употребления языка. Смысл, присущий всем словам без исключения (в том числе и этим пустым именам), позволяет их задержать, а явное отсутствие значения — обвинить. За пределы логического парадиза Фреге выдворяется все то, что не обладает действительным существованием в качестве предмета: Сцилла с Одиссеем — наиболее очевидные кандидаты на выселение, однако Фреге в целом вовсе не испытывает большой обиды на столь же безвредных, сколь и бесполезных для его дивного нового мира обитателей литературных вселенных и вполне готов мириться с их расплывчатым обитанием в границах строго демаркированных специально для того областей; настоящими чудовищами, терроризирующими его мировой порядок, для Фреге являются такие пустые имена, как «бесконечные сходящиеся ряды» [2.]: они намного более умело маскируются под благонадежные имена и куда легче уклоняются от устраиваемых Фреге облав на бессмыслицу.

Именно в этом и состоит на самом базовом уровне фрегеанское решение проблемы несуществующих объектов: у имен, обозначающих такие объекты, есть смысл, который к тому же является чем-то вполне реальным и вечным (и поэтому о них можно говорить), но нет значения (что эквивалентно отсутствию реального существования). Вывод: эти имена просто нельзя употреблять, если мы хотим рассуждать о чем-то строго.

Надо ли понимать это так, что Фреге предписывает повернуться ко всем несуществующим объектам спиной и холодно и молчаливо их игнорировать? Это бы значило, что обо всем несуществующем все же нельзя говорить, что его не существует — потому что о нем вообще нельзя говорить. Часто Фреге как раз и изображается таким замалчивателем небытия, однако в действительности для него эта стратегия неприемлема: его план состоит не в том, чтобы сделать несуществующие предметы изгоями в пределах его логического царства, а в том, чтобы исторгнуть их за его пределы раз и навсегда. Если поумерить депортационную метафорику, то можно сказать так: даже в пределах кристального научного языка Фреге необходимо иметь возможность утверждать, что некоторых вещей — например, бесконечных сходящихся рядов — не существует, что было бы невозможно, если бы единственным средством борьбы с несуществующими предметами была полная цензура на употребление их имен.

Как же Фреге запретит всяческим сциллам быть, если он не может упоминать их имени? Для решения этой проблемы нужно вспомнить, что, помимо имен, в теории референции Фреге существуют еще и понятийные выражения. Как и имена, они обладают смыслом и значением, и хотя в плоскости смысла они совершенно аналогичны именами, в том, что касается значения, у них есть принципиальное отличие: если имена указывают на предметы, то понятийные выражения — на понятия [3.]. Здесь и начинается самая головокружительная часть семантической теории Фреге. Дело в том, что является ли конкретное слово (или сочетание слов) понятийным выражением или именем — определяется чисто контекстуально: одно и то же слово или словосочетание может быть как именем, так и понятийным выражением в зависимости от своего места в предложении. В первом приближении это можно объяснить так, что за подлежащим в предложении всегда скрывается предмет, а за сказуемым — всегда понятие: в высказываниях «усы Ницше весьма кустисты» («усы Ницше» обосновались в левой части пропозиции, на месте подлежащего) и «тот удивительный предмет, который мы видим перед собой, — это усы Ницше» («усы Ницше» произрастают в пропозиции справа, в положении сказуемого) мы имеем дело в первом случае — с именем предмета «усы Ницше», а во втором — с понятийным выражением «усы Ницше» (за которым в действительности скрывается понятие «ни что иное, как усы Ницше»).

Тут следует пояснить, что подлежащее и сказуемое, о которых выше шла речь — это логические подлежащее и сказуемое. Отчасти они похожи на грамматические подлежащее и сказуемое, но есть между ними и достойная нашего внимания разница. Так, лучший пример грамматического сказуемого — это, как читателю должно быть известно со школьных времен, глагол, тогда как лучший пример логического сказуемого, т.е. предиката — это любое прилагательное или существительное, стоящее после глагола-связки «есть». Это обстоятельство легко объясняется тем, что логическое сказуемое производно от посылки силлогизма «S есть P» [4.], где P расшифровывается как praedicatum, т.е. предикат (что с латыни буквально — сказуемое), а S — как sub-jectum, субъ-ект (соответственно, под-лежащее). Смысл здесь попросту следующий: когда то, в чем мы без труда опознаем ссылку на предмет (усы Ницше), стоит в позиции сказуемого (является свойством, которое приписывается чему-то; совсем пролетарски говоря — стоит в предложении справа), то оно волшебным образом перестает быть ссылкой на предмет (именем) и сразу становится ссылкой на понятие (понятийным выражением).

Объясняется все это тем, как Фреге понимает сущность «понятия»: последнее для него всегда представляет собой то, что в современной символической логике называется предикатором, т.е. функцию f(x) с одним аргументным местом, область значений которой исчерпывается объектами «истина» и «ложь»; в более знакомой слушателям курсов логики записи — P(x). Таким образом, любое понятие для Фреге в действительности является незавершенным предложением, которое требует восполнения переменной, чтобы принять какое-то конкретное истинностное значение: так, истинной формой упомянутого выше понятия будет даже не «ни что иное, как усы Ницше», а «х — ни что иное, как усы Ницше», где, подставляя на место х конкретные имена предметов, мы будем получать истинные или ложные высказывания (в зависимости от того, попадает ли тот или иной предмет в действительности в категорию «ни что иное, как усы Ницше»).

Существенной особенностью системы Фреге по сравнению с более поздними (вплоть до современных) родственными логическими теориями будет его ответ на вопрос о том, что же, собственно, может стоять на месте икса в некоем понятии P(x) в каждом конкретном случае — иначе говоря, что входит в область определения функции P(x). В самом деле, в современной логике, когда мы рассматриваем такую функцию, как, допустим, x=2y+7, принято заранее оговаривать, что она определена на множестве чисел — то есть имеет смысл, только если на места икса и игрека подставлять числа (а не, скажем, эпиграммы или пороки). Фреге с такой постановкой вопроса не согласен; в силу определенных причин он постулирует, что любая функция определена на всем множестве предметов сразу, то есть что на место икса в любой функции можно подставить абсолютно любой предмет из всего множества реальных предметов (это всеохватывающее множество в наши дни обычно называют «универсум Фреге») — а там уж смотреть, что получится. Из этого следует, что в логическом царстве Фреге оказываются вполне в ходу такие высказывания, как, например, «сосиска равна двойной колбасе плюс семь» — а именно, на просторах его научной империи это высказывание будет ложно, но при этом совершенно осмысленно. Вне закона и не допущены к замещению аргументных мест в пропозициях только пустые имена — и именно потому, что они не указывают на обитателей универсума Фреге, т.е. хоть на какие бы то ни было предметы.

Итак, чтобы какое бы то ни было простое предложение вообще состоялось, оно должно представлять собой подстановку имени предмета на аргументное место (место икса) в понятийном выражении: имя без понятия будет просто указывать на предмет, понятие без имени вообще не будет указывать ни на что.

Вывод, который нам нужно пока зафиксировать: помимо предметов существуют понятия; определить, отсылает ли конкретное слово или словосочетание к понятию или предмету, на практике, т.е. в рамках конкретного предложения, бывает не так-то просто, но в теории последние представляют собой функции, в которых аргументное место всегда занимает предмет[5.]. С одной стороны, все это приводит к тому, что выслеживать псевдопредметы в каком-то смысле становится сложнее (их имена не так просто отличить от понятийных выражений). С другой — это развязывает Фреге руки в отношении тех ложных сущностей, которые нам все же удалось отыскать.

Дело в том, что понятия для Фреге — это так называемые «функции первой ступени», что нужно понимать так: их аргументом (т.е. тем, что может подставляться на место икса) всегда является предмет. Но есть у Фреге и функции второй ступени — функции, аргументами которых являются функции первой ступени (т.е. понятия), принимающие вид F(f(x)). Эти функции — то, что в современной логике называется кванторами существования и всеобщности[6.]: утверждения вроде «существует…» и «для всякого…», которые навешиваются на понятия и тоже образуют высказывания, которые можно оценить с точки зрения истинности и ложности (например: «всякий номер ФК лучше предыдущего» — оценить на истинность это высказывание предлагаю самому читателю). При этом важная особенность понятий состоит в том, что они, в отличие от имен, могут быть пустыми. В случае понятий «быть пустым» значит иметь пустой объем, — иными словами, Фреге вполне допускает в свою науку понятия, под которые не подпадает ни один предмет (это обстоятельство связано с тем, что пустые понятия — в отличие от пустых имен — не приводят к бессмыслице: высказывание «круглый квадрат имеет диагонали, равные радиусам», по Фреге, нельзя оценить на истинность и ложность, тогда как высказывание «фигура, нарисованная нетрезвым Лобачевским, — это круглый квадрат» допускает такую оценку — оно всегда ложно). Все это позволяет Фреге интерпретировать высказывания о несуществовании чего-либо как утверждения о пустоте объема определенного понятия, а не об отсутствии предмета. Необходимым элементом такой интерпретации, однако, является то уже упомянутое обстоятельство, что аргументом квантора существования будет именно понятие, а не предмет — иными словами, ничто из того, о чем мы говорим, что оно не существует, не может быть именем, но всегда должно быть понятийным выражением. Фреге объясняет это на примере нашего старого знакомого Юлия Цезаря: нельзя сказать «Цезарь не существует» (то есть можно, но это будет бессмыслица), потому что «Цезарь» — это имя, а имена не могут быть аргументами функции второй ступени. Если уж мы хотим отказать Цезарю в существовании, то делать это надо в установленном порядке, а именно — с помощью высказывания «не существует такого человека, как Цезарь»; здесь «такой человек, как Цезарь» — это понятие, и по отношению к нему вполне корректно будет употреблять квантор «не существует». В сущности, все это грандиозное ухищрение направлено на то, чтобы отказать чему-то (в данном случае — Цезарю) в существовании, не называя его по имени — потому что на имена несуществующего в логической утопии Фреге наложена жесткая государственная цензура.

Время для нашего главного вопроса: как не существуют Сцилла и бесконечные сходящиеся ряды для Фреге? Их небытие состоит, во-первых, из способа его установления и, во-вторых, из самого этого небытия. Что касается первого, то уловить их в небытие позволяют родственные им понятия — именно свидетельства последних используются, чтобы изгнать первых за рамки бытия. Что же касается самого несуществования, то оно у Сциллы и рядов не так уж безжалостно — они всего лишь не существуют как действительные предметы, вполне себе существуя при этом как смыслы.

Естественная мысль, на которую должно наводить подобное несуществование, такова: а чем же оно отличается от вполне стандартного несуществования кентавров Нового времени, которые есть в качестве идей в душе, но отсутствуют в качестве предметов внешнего мира? Разница, на самом деле, колоссальная: и предметы тут — не совсем внешние тела, и смыслы — не идеи. Что касается предметов, то не то чтобы все они были не внешними телами (есть среди них и именно внешние материальные тела), просто дело такими банальными сущностями не исчерпывается. В терминологии Фреге, предметом является все, что не является функцией, в частности, помимо материальных тел, — числа, объемы понятий, классы, классы классов и все остальное, что можно поставить на аргументное место в какой бы то ни было функции первой ступени (а туда можно поставить, как мы помним, все, кроме другой функции). Смыслы же отличаются от идей и того больше — прежде всего потому, что одной из главных их целей у Фреге было как раз отличаться от идей. Дело в том, что новоевропейские «идеи», или «представления», — это психологические сущности, т.е. объекты нашего сознания, тогда как Фреге — убежденный антипсихологист и считает, что логическая (и, значит, всякая строго научная) истина не может конституироваться психологическими факторами и должна быть полностью независима от нашего сознания. Таким образом, смыслы Фреге — это нечто больше похожее на идеи Платона, чем на идеи Декарта: вечные, независимые ни от людей, ни от предметов, общие для всех мыслящих индивидов сущности, к которым мы лишь получаем доступ посредством мышления. Их существование настолько отлично от существования как материальных предметов, так и данностей сознания, что специально для этих вековечных, непоколебимых в своей строгости логических красавцев Фреге даже постулирует отдельное, Третье Царство, и если какой-нибудь читатель все еще не уловил сквозной метафорики этого раздела, то поясним, что если перевести это Третье Царство Фреге обратно на немецкий, то это будет Drittes Reich.

Законы джунглей

Из Логического Рейха Фреге мы отправляемся в куда более расслабленные и либеральные местности того, что в современной аналитической философии называется Мейнонговыми Джунглями. Последние представляют собой своеобразные тропики небытия, где и обитает вся та фауна, которой не нашлось место в сфере существования, и на полях которых, вероятно, и будут происходить бои козлооленей с бармаглотами за вершины пищевых цепей.

Однако для начала — немного истории этих призрачных мест. Мейнонговы Джунгли названы так в честь Алексиуса Мейнонга, австрийского философа, уделившего проблеме несуществующих предметов больше времени и страниц, чем кто-либо другой из наших героев. Сам Мейнонг, разумеется, ни про какие джунгли ничего не говорил; и само это название — скорее, ловкая насмешка тех аналитических философов, которым теория Мейнонга казалась непролазной чепухой. Впрочем, Мейнонг смеется последним: возрожденная в 60-х годах XX века (после долгой опалы, последовавшей за критикой Рассела) американским аналитиком Чизолмом, теория Мейнонга лежит в основании, пожалуй, большинства современных рассуждений о несуществующих объектах.

Политику Мейнонга в отношении небытия можно представить как прямую противоположность политике Фреге: если последний изгоняет несуществующих паразитов за пределы логической империи, то Мейнонг как раз принимает этот поток небытийствующих беженцев в своих джунглях и пытается расчертить границы их тропического ландшафта так, чтобы каждый из различных видов несуществования мог найти в той или иной части этих джунглей свой новый дом. Это вдвойне интересно тем, что оба их проекта — это проекты построения именно универсальной науки, только Фреге намерен создать такую науку с помощью математики и без небытия, а вот Мейнонг отталкивается от психологии и хочет инкорпорировать в такую науку даже самые глубокие бездны несуществования, ибо без них универсум неполон, так что даже метафизика — наука о всем существующем как таковом — не может считаться самым универсальным знанием, поскольку из всей совокупности предметов ограничивается только лишь существующими.

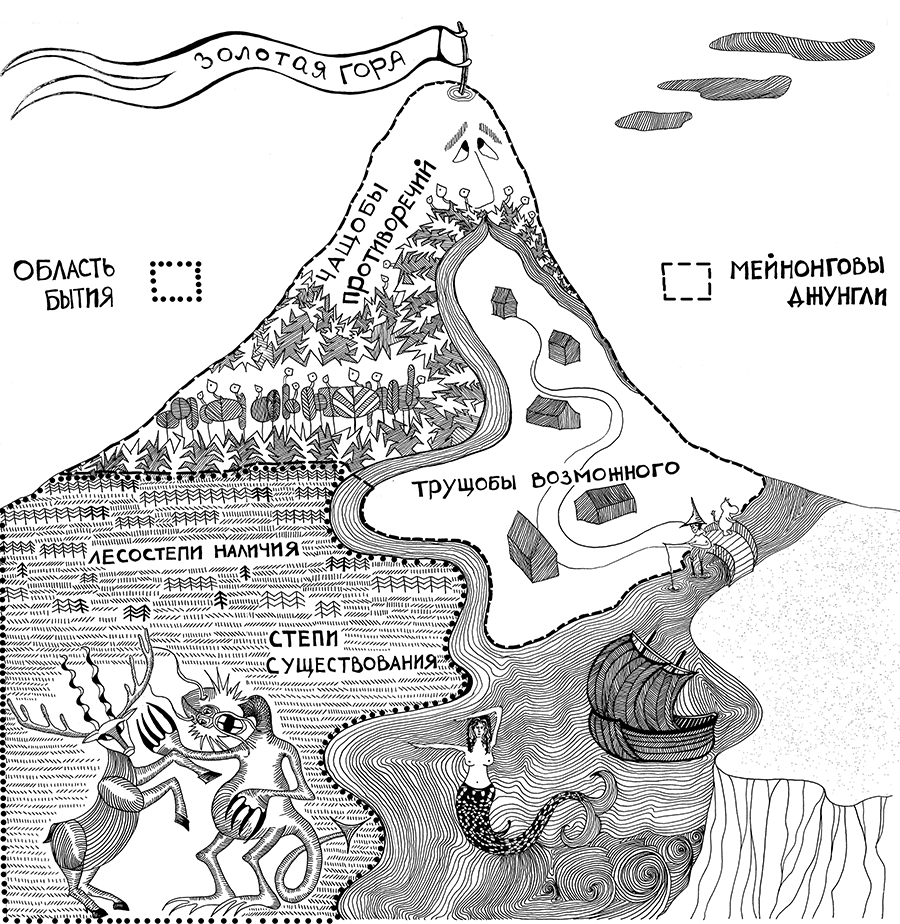

Впрочем, картографирование небытия требует для начала определить его границы с бытием. Поэтому начать мы можем с того, что некоторые вещи — или, как говорит Мейнонг, предметы — есть, то есть обладают бытием (Sein). Область их обитания тоже было бы преждевременно отсекать единым геодезическим росчерком от джунглей Мейнонга: если мы возьмем тропический лес как эталон биотопа небытия, то можно сказать, что ландшафты бытия тоже отличаются большей и меньшей лесистостью. Так, прежде всего, на равнинах бытия есть область предметов, которые обладают существованием (Existenz) — где-то в ней обитаем и все мы с вами. Однако география Мейнонга предполагает, что, помимо обретающихся в сфере существования вполне очевидных вещей, где-то неподалеку от них также существуют вещи, которые не существуют, но в то же время все равно есть: числа, идеи, ситуации (точнее говоря, объективы, предметы, в целом на удивление аналогичные «положениям дел» аналитической философии) и прочие идеальные сущности, в отношении которых Мейнонг не чувствует возможности твердо сказать, что они обладают существованием, но и не решается отрицать у них бытие. Если быть точным, то за такими призрачными в своем бытии предметами Мейнонг признает наличие (Bestand) — они имеют место (bestehen), но не существуют. Продолжая наше географическое баловство, мы могли бы сказать, что Равнины Бытия делятся на Степи Существования и Лесостепи Наличия.

Очертив эти области, мы можем теперь переступить их границы и отправиться наконец в мейнонговы джунгли. Договоримся, что джунгли эти произрастают на склонах Золотой Горы — любимого несуществующего объекта референции Мейнонга. Открытием этой умозрительной области мы обязаны элементарной идее Мейнонга о том, что для того, чтобы нечто стало предметом нашего сознания (а значит, и референции), оно вовсе не обязательно должно обладать существованием или даже бытием — вполне возможно размышлять и рассуждать об объектах, в случае которых совершенно понятно, что они принадлежат к сфере небытия (Nichtsein), и более того, таким объектам можно смело приписывать определенные характеристики (например, золотая гора — наверняка целиком состоит из золота и уж совершенно точно является горой), несмотря на их сомнительный онтологический статус. Все это говорит нам о том, что, если смотреть на ситуацию в общих терминах, то бытие-таким (Sosein) предмета совершенно независимо от его бытия (или небытия) как такового, а значит — первично по отношению к нему. Все предметы без исключения обладают бытием-такими (в противном случае они бы не были доступны нашему сознанию); впрочем, это все же не главная их конституирующая характеристика. Главным онтологическим моментом всех предметов без исключения является то, что сам Мейнонг в различное время называл «квазибытием» (Quasisein), «псевдосуществованием» (Pseudoexistenz), «предданностью» (Vorgegebenheit) и «вне-бытием» (Außersein), — свойство предметов, вне зависимости от их бытия или небытия (или даже до всякого их бытия или небытия), быть данными нашему сознанию. Только таким свойством, по Мейнонгу, объясняется тот факт, что мы можем рассуждать о любых, в том числе и несуществующих предметах.

Но вернемся к склонам золотой горы. На протяжении жизни Мейнонга очертания и границы различных участков джунглей на этих склонах претерпевали вполне существенные изменения, и полностью вникать в подробности и причины этой демаркационной динамики мы не будем. Итоговый набросок топографии можно зафиксировать, уделив разным областям этих джунглей небытия различные склоны золотой горы.

Итак, один склон золотой горы занимает то, что можно вслед за Уиллардом Куайном назвать трущобами возможного. Эти онтологические фавелы населяют предметы, которые в той или иной мере могли бы обладать бытием, но в действительности его лишены. Планировка трущоб возможного позволяет нам поделить их на два квартала — и если один из них (назовем его онтологическим Уралмашем) еще обладает определенной онтологической респектабельностью, то второй (пусть это будет онтологический Вторчермет) можно считать настоящим метафизическим гетто.

Осмотрим сначала первый. Его населяют предметы, которые совершенно неотличимы от обитателей равнин бытия за исключением того обстоятельства, что их нет. Помимо обладания бытием-такими (которым в ойкумене Мейнонга никого не удивишь), эти предметы подобны существующим или имеющим место объектам в том, что они являются полными, или полностью определенными, — т.е. обладают бесконечным количеством свойств, определяющих их бытие-такими. Тот род обитающих в этом районе трущоб небытия предметов, на примере которых проще всего объяснить местные порядки, — это доппельгангеры реально существующих вещей, получающиеся в результате замены у последних некоторых свойств. Например, если мы возьмем в качестве предмета нашей мысли Биг Бен, а потом скажем: «а теперь то же самое, только из слоновой кости», — то такая золотая гора будет возвышаться именно здесь, в окрестностях онтологического Уралмаша. Другой типичный обитатель этих мест — это, например, я сам, только с усами, как у Ницше. Оба получившихся у нас двойника являются полными предметами — поскольку помимо свойств, которые они нашей сомнительной милостью поменяли, они обладают также бесконечным количеством других свойств, которые они переняли у тех реальных предметов, мысленный слепок с которых мы снимали.

Значение факта полноты усатого как Ницше меня и костяного Биг Бена можно уяснить из сравнения их с обитателями соседнего района трущоб небытия (Вторчермета). Мы не зря назвали его гетто — здесь царят лихие онтологические порядки, прежде всего выражающиеся в том, что местные обитатели не считают себя обязанными соблюдать закон исключенного третьего. Это делает их неполными предметами, т.е. предметами, не располагающими законченным набором свойств. Что это значит? Ну в области бытия (и даже в более спокойных районах трущоб возможного) для всякого предмета верно, что он либо является, либо не является, допустим, Иосифом Кобзоном; однако в гетто возможного нам легко могут встретиться предметы, о которых нельзя сказать ни того, ни другого, поскольку они не определены в этом, а также во многих других отношениях. И дело даже не в том, что о них неизвестно, Иосиф ли они Кобзон или нет, — дело в том, что среди их свойств вообще нет такого присущего каждому законченному предмету рубильника с биркой «Иосиф Кобзон», который можно было бы перевести в положения вкл или выкл. Это фрагментарные предметы, предметы с выпавшими из них смысловыми пикселями. Если мы подумаем о башне из слоновой кости, одновременно подразумевая, что этот предмет, который мы нащупываем в своем представлении, исчерпывается только теми свойствами, которые мы указали в его названии, то такая костяная башня и будет башней, возвышающейся на промзонах нашего метафизического Вторчермета — она будет неполной башней, у которой нет высоты, формы, этажности, и прочих качеств, которые отдали бы ее под юрисдикцию закона исключенного третьего.

Впрочем, и это еще не все население трущоб возможного. Время задаться вопросом, почему мы так безжалостны по отношению к башне слоновой кости — как вышло, что мы так скоро исторгли ее в джунгли небытия? Безусловно, мы никогда не видели башен, состоящих целиком из костей слона, и едва ли такая башня найдется на Земле; однако мало ли какие архитектурные неожиданности возможны на просторах нашей вселенной! Последний предмет, о котором мы говорили, — неполная башня слоновой кости — обладает той характерной чертой, что его небытие было нами заранее предположено, так что целиком его можно было бы обозначить как «неполная башня слоновой кости, которой нет». Однако что, если башня слоновой кости есть (вообразим, что она обнаружена на далекой планете, которую населяют глубокомысленные алхимики) и нам об этом вполне известно? В самом деле, не можем же мы, при желании обозначить какой-то реальный предмет, каждый раз упоминать все его свойства? Безусловно, не можем; но это не значит, что каждый раз, когда мы произносим, например, слова «башня слоновой кости», и при этом башня слоновой кости существует, мы указываем тем самым на какую-то конкретную башню слоновой кости — все зависит от того, какие именно мысли сопровождают наше высказывание об упомянутой башне. С одной стороны, используя фразу «башня слоновой кости», мы можем действительно отсылать через нее именно к определенной известной нам башне и при этом думать о ней как о чем-то, не описанном таким образом до конца, т.е. использовать словосочетание «башня слоновой кости» в качестве открытого описания — тогда все достаточно скучно и мы просто будем обозначать реально существующую известную нам башню. С другой стороны, используя ту же самую фразу «башня слоновой кости», мы можем подразумевать не более того, что в ней сказано — просто предмет, который является башней из слоновой кости, причем не обязательно той, о существовании которой нам известно (допустим, нам вообще ничего не известно о том, есть ли в мире башни из слоновой кости или нет), но вообще любой — главное, чтобы он обладал именно этими двумя свойствами. Что будет предметом нашего мышления в этом случае? Как ни удивительно, это тоже будет неполный предмет из онтологического Вторчермета. Однако это будет совершенно иной неполный предмет по сравнению с теми, с которыми мы имели дело до сих пор, — так называемый «вспомогательный предмет», который, грубо говоря, содержится (или может содержаться) в реально существующем предмете (например, в реальной, обладающей всей полнотой свойств башне из слоновой кости) и помогает нам обозначать все подобные предметы, даже если мы о них не знаем. Основное отличие вспомогательной «неполной башни слоновой кости» от нашей предыдущей «неполной башни слоновой кости» в том, что мы не подходим к ней заранее с мыслью о ее небытии; мы просто ее никак не квалифицируем в этом отношении. Самое, пожалуй, интересное в том, что этот факт находит отражение в ее онтологическом статусе — вспомогательная башня слоновой кости не определена не только в своем отношении к прочим своим свойствам, помимо башенности и изслоновокостности, но даже в отношении к бытию и небытию — о ней нельзя сказать ни что она есть, ни что ее нет.

Трущобы возможного — безусловно, странное и достаточно неспокойное место; однако при всей их удивительности они расположены, так сказать, на ближнем к области бытия склоне золотой горы. На дальнем же ее склоне в таком случае должен расположиться еще один, куда более глубоко увязший в небытии регион мейнонговых джунглей — наиболее, что ли, густые тропики, которые по аналогии с трущобами возможного Куайна можно было бы назвать чащобами противоречия. Этим архаическим чащам не присуща уже вообще никакая онтологическая цивилизованность: вслед за законом исключенного третьего (который здесь применяется избирательно — поскольку среди обитателей местных насыщенных пейзажей встречаются как полные, так и неполные предметы) здесь отменен и закон противоречия, и потому буреломы этих мест населяют всевозможные невозможные предметы: наибольшие натуральные числа; цирюльники, бреющие всех, кто не бреется сам; цвета без протяженности и, конечно, круглые квадраты (при желании — кругло-квадратные башни из слоновой кости). Всем этим онтологическим изгоям также нельзя отказать в том, что они являются предметами — они вполне имеют бытие-такими (круглый квадрат — кругл и квадратен), и даже чтобы отрицать их бытие, мы предварительно должны получить к ним какой-то доступ.

При желании географию местностей вокруг золотой горы можно расширить некоторыми еще более маргинальными областями (у Мейнонга были обрывочные идеи о том, что можно выделить такой вид предметов, которые даже не будут обладать данностью нашему сознанию), однако мы уже достаточно углубились в окрестные несуществующие чащи, чтобы быть вполне способны задаться вопросом о том, как не существуют обитатели джунглей Мейнонга. При всем разнообразии небытия, которое можно обнаружить на просторах этих джунглей, этот вопрос в конечном итоге упирается в то, чем именно является наиболее фундаментальная онтологическая конституента всех предметов — их данность нашему сознанию. Ей обладают равным образом существующие и несуществующие, обладающие и не обладающие бытием, полные и неполные, возможные и невозможные предметы — все части универсума Мейнонга, в том числе его небытие, зависят от понимания этой характеристики объектов. И наиболее увесистое обстоятельство, определяющее собой это понимание, заключается попросту в том, что Мейнонг часто вынужден срываться на то, чтобы называть данность определенного рода бытием — пусть и понимая при этом под бытием очевидным образом нечто иное, чем родовое понятие для существующих и имеющих место предметов. Это говорит нам о том, что даже небытие Мейнога осуществляется в пределах особого рода бытия — пусть и еще на шаг отстоящего от того, что изначально был готов признать бытием сам Мейног. Вполне неудивительная позиция, учитывая изначальное намерение приютить и классифицировать всю несуществующую королевскую конницу и рать. Подводя итог, можно заметить, что обитатели джунглей Мейнонга не только не существуют, но еще и не обладают бытием — и в то же время обладают каким-то удивительным сверхбытием, пронизывающим в том числе и небытие. Их несуществование — это узаконенное небытие, оспоренное в суде высшей инстанции.

Примечания:

[2.] Была такая математическая фикция в анализе XIX века, попортившая современникам Фреге немало крови.

[3.] Это практически цитата Фреге, однако стоит заметить, что в других местах он прямо говорит, что понятия также являются предметами, хотя и особого рода. Это придает всей классификации несколько шизофренический привкус и дает возможность удобного подкопа под детали проекта Фреге; тем не менее, общий посыл рассуждения остается вполне понятен.

[4.] «Ницше есть усач», «Пикачу есть покемон» — по-русски звучит не очень, но в европейских языках, где связку «есть» просто так в речи не опустишь, иначе сказать и нельзя.

[5.] Если вы запутались, у чего же есть аргументное место — у понятия (т.е. того, к чему отсылает понятийное выражение) или у понятийного выражения (которое является языковым отображением понятия), то не переживайте — об аргументом месте можно говорить как в случае понятийного выражения, так и в случае понятия, просто в первом случае его будет занимать имя, а во втором — предмет.

[6.] На самом деле у Фреге есть только квантор общности; существование задается через общность и отрицание.

In English

In English